因为一个酝酿中的想法,跑到景德镇去搓泥巴配釉料了

草木灰釉调制方法:

倒入清水后,先后用30目与60目的滤网过滤,去渣留水,沉淀一晚。

待浮渣沉底后,倒出上层清水,将剩下细密的灰用纱布过滤,取渣去水。

将透明釉与过滤所得的草木灰以3:7的比例搅拌。

用透明釉是因为其中已经调配好了等比例的各种化学试剂,但是如果想更多实验,其实可以自己调配其具体比例。

在网上搜罗的过程中发现,灰釉的表现在气窑(可以达到1360°C以上,兼具氧化和还原反应)中相较电窑(最多1300°C左右)更多样,所以这一次只尝试了气窑。

第一次接触草木灰釉,所以就在买了一些普通高岭土做的素丕烧了一些试片:买了一些不同地域的稻草灰,尝试了厚涂薄涂,混入透明釉或者用透明釉覆盖,对比了细灰和粗灰。

接着买了一点器具的素丕又稍微对比了一下,确实来自临近地域的稻草灰烧出来的釉色还是更为相似的。贵州的黑糯稻烧出来的颜色和其他的稻草灰烧出来颜色质感图案完全不同,简直让人困惑,这种差异到底是来自稻米品种不同,还是烧灰的温度以及氧气环境不同。

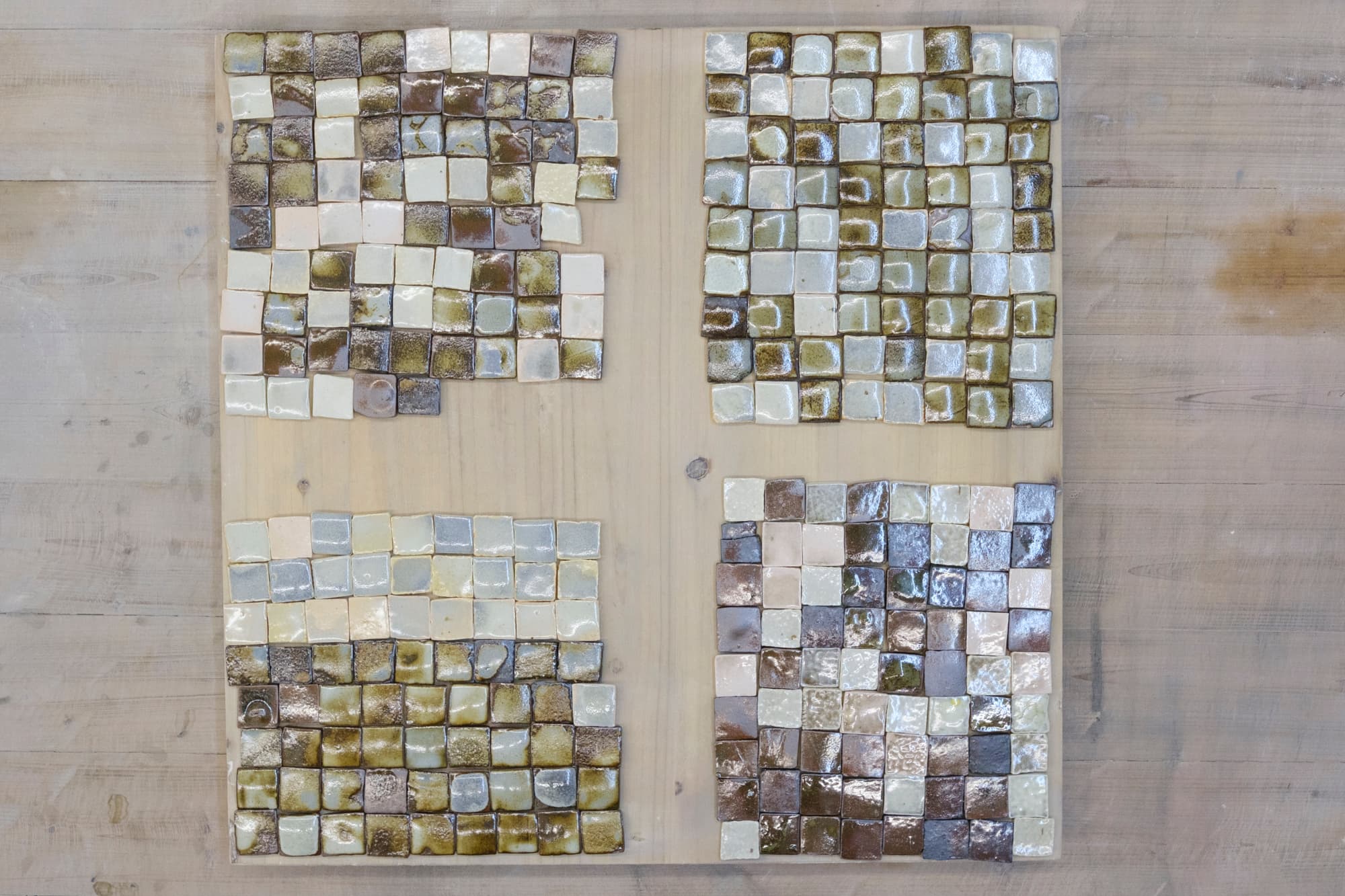

试了一轮下来,确实,仅仅以高岭土来做基底,不同灰烧出来的效果还是过于相近、有点无趣了。于是找来几款不同的瓷土和陶土,做了一批小瓷砖,想看看同样的灰釉在不同土的基底上会呈现怎样不同的效果。

这么总的来看,好像最明显的视觉效果差异依然来自贵州黑糯稻灰,其甚至出现了一种像虎皮一样的纹路。釉料2号(来自永州)上釉的瓷/陶砖则不知为何,变形得比较厉害。

这一次的釉料学习其实真的就是浅尝辄止了一番。接下来的话还是得尝试不同植物/植物不同部分的灰料。以及很想尝试堆烧。