最近斥资下单了一台磨粉机,跃跃欲试地想要购入不同品种的谷物豆类,在风味学习上再精进一番。

然而,在不同语境下常常被提及的不同小麦品种的分类都不太一样,常常让我感到有点困惑。比如,在上一篇博客中提及的一粒小麦二粒小麦等,常见于对小麦的演进过程的叙述中;在食品生产中,人们关注的是Weichweizen(普通小麦/Common Wheat)和Hartweizen(硬粒小麦/Durum Wheat)的分类;在保护老品种的语境中,则会出现一些对我来说很陌生的名字,比如Bartweizen,Brauner Binkel,Polnischer Weizen,Gommer等等;而在看网络上许多烘焙视频的过程中,则有很多人提到红小麦,白小麦……

这些对小麦的分类,来自同一套语境,隶属于同一个分类法吗?缺少一个可以让我俯瞰的知识框架导致我认知起来如坠云雾,于是这两天借着deep seek帮忙,结合网上能找到的资料,稍微梳理了一下。

Disclaimer:本人并非植物/农业专家,如果在搜集资料的过程中有出现任何事实错误,欢迎指证!

一些梳理

我们所说的谷物(Getreide)通常指的是作为粮食的禾本科(Poaceae)植物的种子。

不管是什么品种的小麦,都是隶属于禾本科底下麦属(Triticum)的细分

以普通小麦为例,大概就是这样的感觉

| 域(Domain/ Domäne) |

界 (Kingdom/ Reich) |

门 (Phylum/ Stamm) |

纲 (Class/ Klasse) |

目 (Order/ Ordnung) |

科 (Family/ Familie) |

属(Genus/ Gattung) |

种 (Species/ Art) |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 普通小麦 Common Wheat | 真核域Eukarya | 植物界Plantae | 被子植物门Angiosperms | 单子叶植物纲Monocotyledons | 禾本目Poales | 禾本科Poaceae | 小麦属Triticum | Aestivum |

而在现有的对小麦演进的推测中,贡献基因组BB和DD的Aegilops speltoides和Aegilops tauschii则隶属于与麦属同级的山羊草属(Aegilops)。

小麦系列的起源基于一个未知的二倍体原型,在此基础上通过二倍体分化形成了小麦属(Triticum)和山羊草属(Aegilops)。在麦属中,Einkorn系列是以 AA 基因组(2n = 14)发展起来的。与 Aegilops speltoides(基因组 BB)的异源多倍体化(杂交,随后染色体组复制)产生了了四倍体的Emmer系列(AABB)。基因组为 AABBDD 的斯佩耳特系列是与 Aegilops squarrosa(基因组为 DD, aegilops tauschii旧名)进一步异源多倍体化(突变)的结果。

source: https://www.proplanta.de/weizen/weizen-systematik_pflanze1181473193.html

所谓一粒二粒小麦,其实都是麦属底下的不同物种:

| 属(Genus/ Gattung) | 种(Species/Art) | |

|---|---|---|

| 一粒小麦 Einkorn Wheat | 小麦属 Triticum | Monococcum |

| 二粒小麦 Emmer Wheat | 小麦属 Triticum | Dicoccum |

| 硬粒小麦 Durum Wheat | 小麦属 Triticum | Durum |

| 普通小麦 Common Wheat | 小麦属 Triticum | Aestivum |

| 斯佩尔特小麦 Spelt Wheat | 小麦属 Triticum | Spelta |

除此之外,麦属底下还有许多其他不太常听到的物种,从基因组的不同可以这样被分类

| 基因组 | 物种 | 类型 | 主要特征 |

|---|---|---|---|

| 二倍体 AA |

Triticum urartu | 野生种 | 普通小麦和硬粒小麦的A基因组供体。 |

| Triticum monococcum | 栽培种 | 最古老的小麦之一,二倍体。 | |

| Triticum m.boeoticum | 野生种 | monococcum的野生种 | |

| 四倍体 AABB |

Triticum turgidum subsp. dicoccoides | 野生种 | 硬粒小麦和栽培二粒小麦的祖先。 |

| Triticum turgidum subsp. dicoccum | 栽培种 | 古代广泛种植的四倍体小麦。 | |

| Triticum turgidum subsp. carthlicum | 栽培种 | 稀有四倍体小麦,分布在高加索地区。 | |

| Triticum turgidum subsp. durum | 栽培种 | 现代硬粒小麦,用于制作意大利面。 | |

| Triticum turgidum subsp. polonicum | 栽培种 | 长芒、大籽粒,作为春小麦播种。 | |

| Triticum turanicum | 栽培种 | Khorasan wheat,卡姆小麦,又称东方小麦。据推测为T.durum和T.polonicum的杂交。大籽粒,常见于各种天然酵母爱好者社群。 | |

| Triticum timopheevii | 野生种/栽培种 | 据信,它是与更常见的 Triticum turgidum 隔离进化而来的,二者之间杂交无后代 | |

| 六倍体AABBDD | Triticum aestivum | 栽培种 | 最常见的六倍体小麦,广泛用于食品加工。占据现代农业小麦种植的90%。大规模的种植也让农业生产区域单一化。 |

| Triticum aestivum ssp. compactum | 栽培种 | 常被称为Binkel,古老的品种。近年被在试验场被重新活化试种。施肥要求低。麦秆长,适合用于草编以及屋顶搭建 | |

| Triticum spelta | 栽培种 | 古老的六倍体小麦,近年来重新受到关注。 | |

| Triticum aestivum subsp. macha | 栽培种 | 稀有六倍体小麦,主要分布在南高加索格鲁吉亚。 |

我之前对品种这个词似乎常常滥用,但是其实有几个具体的概念还是了解一下比较好:

- 亚种(Subspecies,缩写为 subsp. 或 ssp.)

- 亚种是物种(Species)下的分类单位,用于描述在自然分布范围内因地理隔离或生态适应而产生的显著差异的群体。亚种之间可以杂交并产生可育后代,但在形态、生理或遗传上存在一定差异。

- 命名方式:物种名 + subsp. + 亚种名(拉丁语形式)。

- 例如:Triticum turgidum subsp. durum

- 变种(Variety,缩写为 var.)

- 变种是物种或亚种下的分类单位,用于描述在自然条件下因遗传变异而产生的具有稳定特征的群体。变种之间的差异通常比亚种小,但仍然具有明显的形态或生理特征。

- 命名方式:物种名 + var. + 变种名(拉丁语形式)。

- 例如:Triticum aestivum var. lutescens(Schwäbischer Dickkopf-Landweizen)

传统的分类学主要基于形态学特征(如植物的花、叶、种子等),而现代分类学则越来越多地依赖基因序列数据,其是DNA序列,来确定生物之间的进化关系和分类地位。

我想要在这千变万化的基因序列之间找到所有的可能性当然是不可能的,所以在应用层面或者从literature中寻找不同品种存在的痕迹,反而更有帮助。

除此之外,在自然分类学以外,对于作物的应用中,会用到其他以实用角度出发的的概念和分类方法:

- 栽培品种(Cultivar)

- 栽培品种是通过人工选育或杂交培育的植物群体,具有特定的农艺性状(如高产、抗病、优质等)。栽培品种是人类农业活动的产物,通常不用于自然分类。

- 纯系品种(Pure Line Cultivars):通过选择育种或自交多代形成的遗传稳定的品种。

- 杂交品种(Hybrid Cultivars):通过杂交育种形成的具有杂种优势但是遗传多样性低下的品种。

- 群体品种(Population Cultivars):通过混合选择或开放授粉形成的遗传多样性较高的品种。

- 栽培品种是通过人工选育或杂交培育的植物群体,具有特定的农艺性状(如高产、抗病、优质等)。栽培品种是人类农业活动的产物,通常不用于自然分类。

在市面经常听到的一些一听就很人工的名字,比如龙井43,嘉禾优5号之类的,基本上就可以判断是人工培育的杂交品种。

而平时大家提到的所谓红小麦和白小麦,仅仅是基于籽粒外皮的色素(主要是类黄酮)含量不同而划分的。无论是普通小麦、硬粒小麦还是其他品种,都可以根据颜色分为红小麦和白小麦。

春小麦、冬小麦的分类是基于种植季节和生长习性的农业分类法,而不是基于植物学或遗传学的分类。这种分类方法主要用于农业生产和管理,帮助农民根据当地气候条件选择合适的小麦品种。

还有一些特定名称的面粉比如Semolina,指的其实是硬粒小麦粗磨而成的面粉,专门用来做意大利面。是对用途的定义而非植物种类名字。

一些衍生品

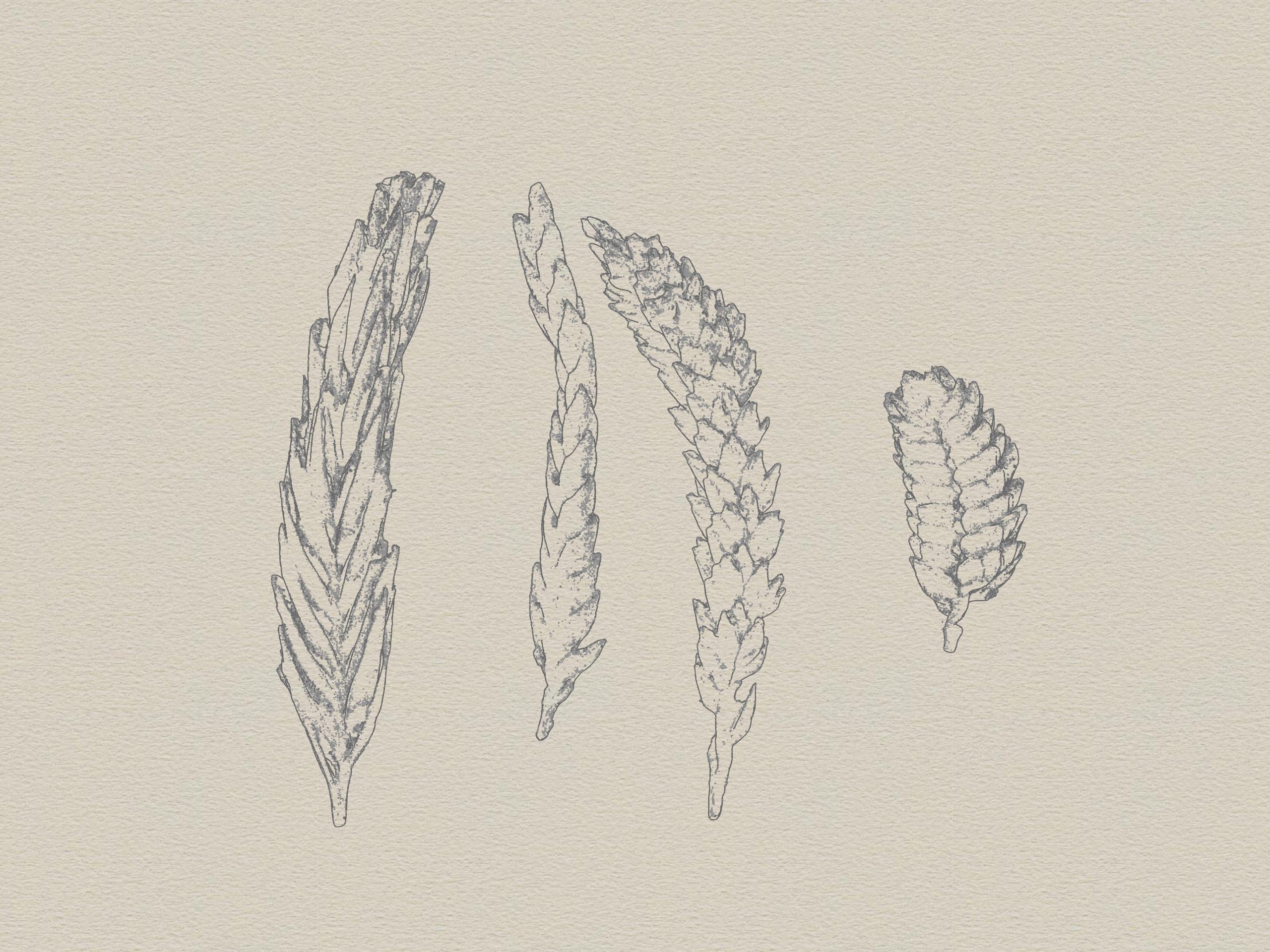

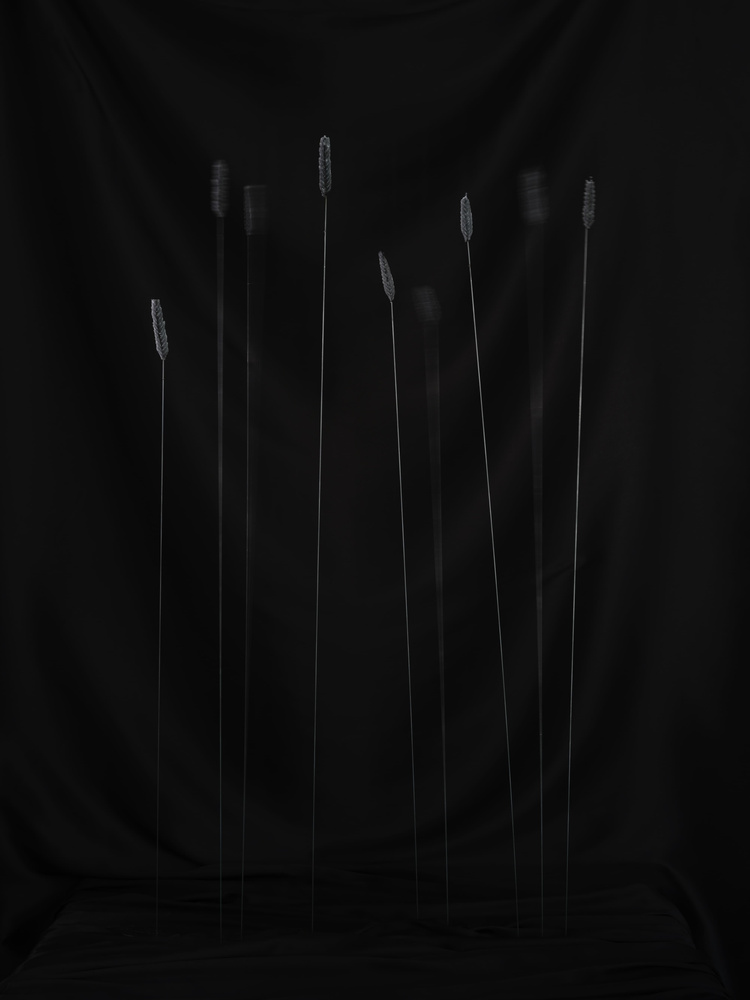

不管是不同品种还是不同变种的小麦,其形态都不一样,在麦穗上的表现尤为明显。自从去年拜访了许多麦田,也做了一个由麦秆编制编织而成的装置后,就一直想试着用麦穗翻模做一些东西,于是便诞生了这一套蜡烛装置。

二粒小麦(triticum dicoccon)是现代小麦的远祖。尽管产量不及现代品种,但其扁平的麦穗结构倒是非常适合翻模——例如被制成蜡烛。

candela dicoccon (《二粒蜡烛》)是一组以麦穗翻模制成的蜡烛装置,是田间麦浪在饮食空间中的一次再现与延续。

记录一下过程

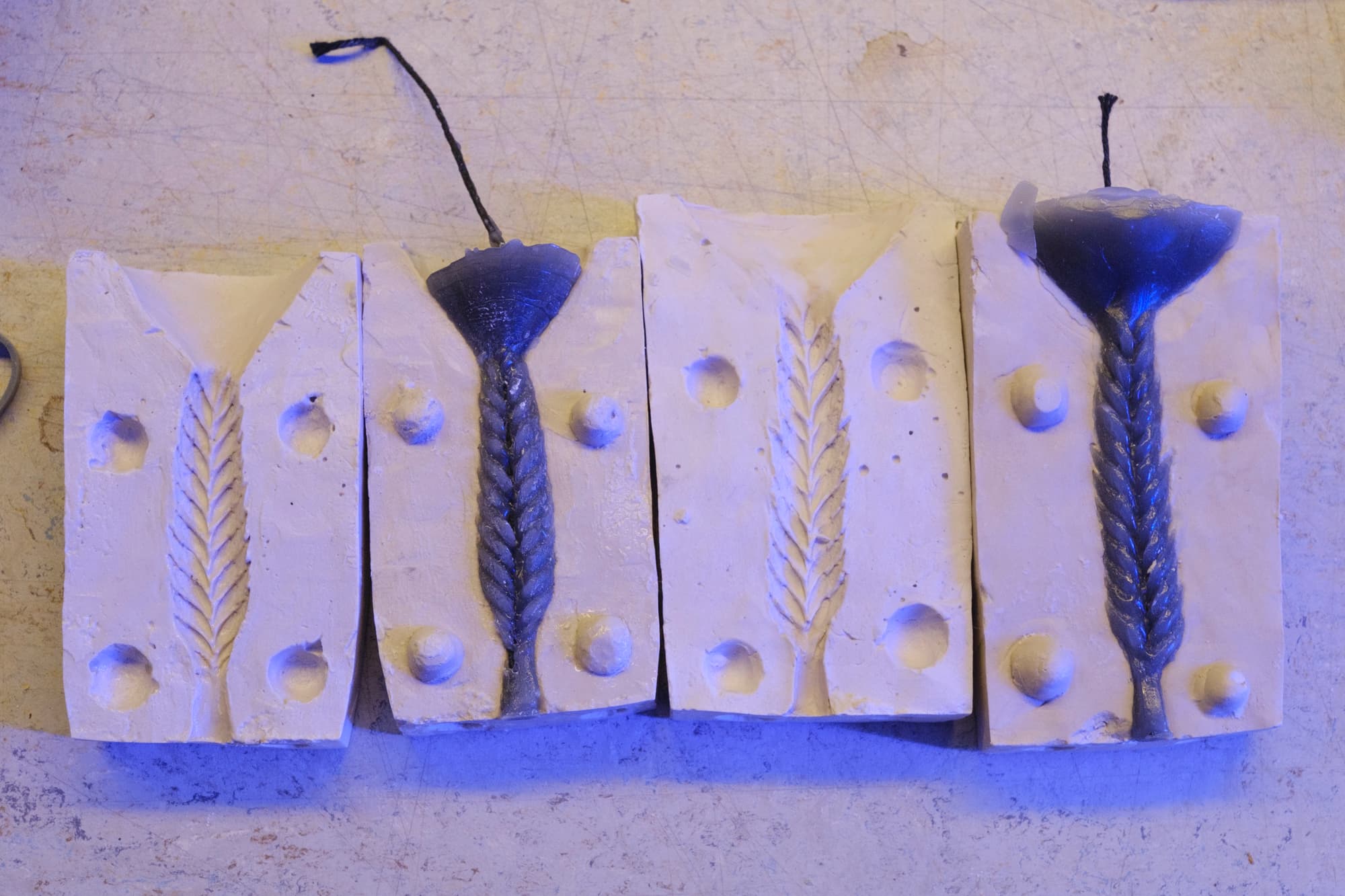

做石膏模

做石膏模

灌出来的蜡烛

灌出来的蜡烛

因为石膏模型每次损耗比较大,所以又试着用硅胶做了一个一组四套的模型。

但是因为硅胶实在是太细致了会嵌进每一个褶皱的细节里,所以蜡液很难走通畅,也很难不损害蜡烛脱模……

石膏模

石膏模

硅胶模,感觉可以直接用这个模型来翻麦粒了都……

硅胶模,感觉可以直接用这个模型来翻麦粒了都……